Spitalbauten boomen derzeit. Viele in der Nachkriegszeit erstellte Spitalkomplexe benötigen grosszyklische Renovationen und müssen für die Zukunft fit gemacht werden. Ein Blick in die Vergangenheit und auf die grossen Entwicklungslinien der modernen Gesundheitsbauten kann hilfreich sein für den heutigen Umgang mit diesem Bautypus und den damit verbundenen Herausforderungen.

Der Begriff «Spital» leitet sich vom lateinischen Wort «hospitium» für Gastfreundschaft ab. Die ersten Spitäler entstanden im Mittelalter als gesamtheitliche Fürsorgeeinrichtungen. Sie befanden sich mehrheitlich in Städten und wurden von religiösen Institutionen getragen. Diese vormodernen Spitäler dienten nicht primär der Krankenpflege, sondern nahmen auch Alte, Arme, Invalide, Kranke oder Pilger auf.

Inselspital Bern, 1884. Die in Pavillonbauweise erstellte Anlage bestand aus elf Gebäuden, die symmetrisch zu einer Mittelachse verteilten waren und verschiedene Funktionen erfüllten, wie ein Isolationshaus oder Verwaltungs- und Ökonomiebauten.

Bild: wikipedia

Die Geburt des modernen Spitals im 19. Jahrhundert

Der Typus des modernen Spitals entwickelte sich in der Zeit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Damals wuchsen die Städte rasant, und die proletarische Unterschicht lebte und arbeitete in prekären Verhältnissen. Alkoholismus und Krankheiten wie die Cholera waren häufige Begleiterscheinungen der Urbanisierung. So stieg der Bedarf an gesundheitlicher Versorgung enorm. Gleichzeitig gab es grosse Fortschritte in der Medizin, und es entstanden spezialisierte wissenschaftliche Disziplinen. Die Spitäler dienten nun nur noch der Krankenpflege, andere Bedürftige, etwa psychisch Kranke, wurden in spezialisierten Anstalten untergebracht.

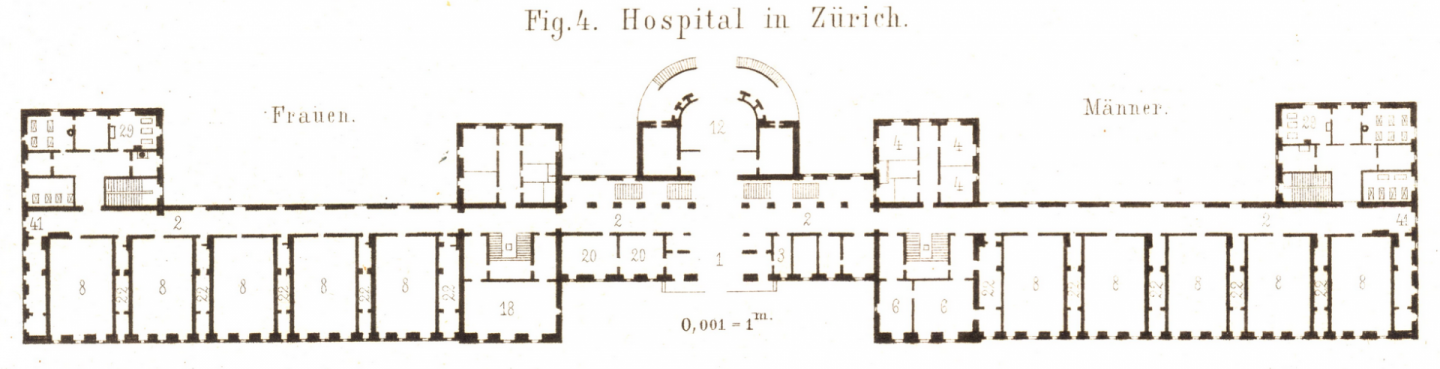

Im Verlauf der Neuzeit wurden auch die religiösen Gemeinschaften als Betreiber zunehmend von Bürgergemeinden oder öffentlichen Verwaltungen abgelöst. Diese legten Wert auf eine repräsentative Erscheinung ihrer Gesundheitsbauten, die den staatlichen Machtanspruch verkörperten. Ein Paradebeispiel aus dieser Zeit ist das erste Kantonsspital Zürich, das die Architekten Leonhard Zeugheer und Gustav Albert Wegmann 1837–1842 an der Rämistrasse auf dem Gebiet der abgerissenen Schanzen am Stadtrand erbauten.

Bautechnisch versuchte man dem gesteigerten Hygienebedürfnis Rechnung zu tragen: Das Kantonsspital war das erste Gebäude in Zürich, in dem Aborte mit Wasserspülung eingebaut wurden; Patientinnen und Patienten mit ansteckenden Krankheiten waren ausserdem in einem angegliederten Nebenbau untergebracht. Der mittlere Teil des Hauptgebäudes war dreistöckig und diente der Direktion. Die Patientenflügel waren zweistöckig und geschlechtergetrennt, die Zimmer entlang weitläufiger Korridore abwechselnd mit Funktionsräumen für das Personal gereiht, um eine kontinuierliche Überwachung zu gewährleisten. Ausserdem existierte ein grosser Hörsaal, der von der 1833 gegründeten Universität zu Vorlesungszwecken verwendet wurde. Damit erinnert die kasernenartige Struktur und Organisation dieses richtungsweisenden Spitals an Michel Foucaults Schriften zu Machtmechanismen im Gesundheitswesen.

Einem anderen Ordnungsprinzip folgte das 1884 in Bern gebaute Inselspital. Die in Pavillonbauweise erstellte Anlage bestand aus elf Gebäuden, die symmetrisch zu einer Mittelachse verteilten waren und verschiedene Funktionen erfüllten, wie ein Isolationshaus oder Verwaltungs- und Ökonomiebauten.

Der allgemeine Trend zu funktionsgetrennten Gebäudegruppen wurde begünstigt durch die zunehmende Differenzierung innerhalb der klinischen Medizin. So entstanden eigenständige Kliniken für Kinder und Frauen oder für Augen-, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Die Entwicklung der Chirurgie verlieh dem Spitalwesen ab 1870 zusätzlichen Auftrieb. So kam es zu einer regelrechten Neubauwelle von Bezirks- und Kreisspitälern, deren Anzahl schweizweit von 60 auf 190 stieg. Neben den Gemeinden traten die Kantone als Akteure immer stärker in Erscheinung: Um 1900 gab es in fast allen Hauptorten ein Kantonsspital. In Universitätsstädten wie Zürich und Basel war die Krankenpflege ausserdem mit der Forschung und der Ausbildung von Ärzten kombiniert. So wuchsen die grossen Spitäler zu Konglomeraten von selbstständigen Kliniken.

Sanatorien und das Neue Bauen nach 1900

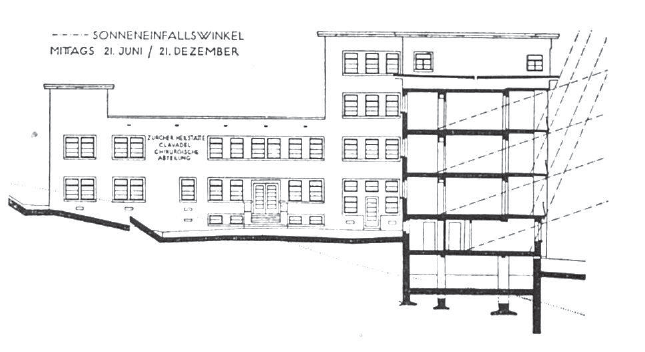

Einen Spezialtypus der Gesundheitsbauten stellen die Sanatorien dar, die in den Voralpen und Alpen zur Kur von Tuberkulose errichtet wurden. Die Höhenkliniken nahmen wichtige Impulse aus der Lebensreformbewegung auf und markieren den Übergang vom Historismus zum Neuen Bauen, das sich nicht zuletzt aus hygienisch-medizinische Erkenntnissen entwickelte und Impulse gegen die negativen Folgen der Urbanisierung setzte. Charakteristisch für die Sanatoriumsarchitektur waren die Terrassen, dank denen die Patienten möglichst viel Luft und Licht erhalten sollten. Während die ersten Kurhäuser – wie etwa die aus Thomas Manns «Zauberberg» bekannte Schatzalp – noch in der Tradition der Grandhotels standen, verpflichteten sich die Gebäude aus der Zwischenkriegszeit ganz dem Neuen Bauen. Prototypisch für diese Entwicklung steht das Sanatorium der Zürcher Heilstätte in Davos-Clavadel, das 1930–1932 gebaut wurde. Der Architekt Rudolf Gaberel versuchte dabei, die neusten Erkenntnisse aus der Medizin mit den Prinzipien von Siegfried Giedions «befreitem Wohnen» zusammenzuführen.

Altes Kantonsspital Zürich, 1842. Der spätklassizistische Grossbau mit seinen 57 Fensterachsen brachte mit seinem repräsentativen Aussehen eine neue Dimension in die zürcherische Architektur.

Grundriss: wikipedia

Die Formensprache und das Bedürfnis nach Luft und Licht prägten auch die Gesundheitsbauten im Mittelland, wie etwa das Lory-Spital von Otto Rudolf Salvisberg und Otto Brechbühl in Bern (1926–1929). Der Stahlbetonbau weist grosse Fensterfronen, offene und geschlossene Liegeflächen sowie eine Dachterrasse zum Sonnenbaden auf. Die säulenfreien Terrassen sollten ein Maximum an Sonneneinstrahlung ermöglichen, und für die Liegehalle am Ende des Gebäudes wurde UV-durchlässiges Glas verwendet. Krankenbetten und andere Einrichtungsgegenstände designte Gaberel eigens zusammen mit dem Chefarzt der Klinik, um eine möglichst hohe Einheitlichkeit und Funktionalität zu gewährleisten.

Sanatorium in Davos-Clavadel, 1932. Der Bau kombinierte neuste medizinische Entwicklungen mit Siegfried Giedions «befreitem Wohnen».

Bild: zvg

Hochhäuser als Symbole des Fortschritts ab 1945

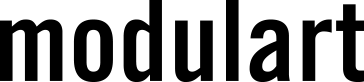

Der Hang zu Rationalität setzte sich in den 1930er- und 1940er-Jahren vollends durch. Repräsentativ für diese Entwicklung sind die Neubauten der beiden Universitätskliniken in Basel (1937–1945) und Zürich (1941–1953). Die damals grössten Spitäler der Schweiz waren erstmals als Hochhäuser konzipiert, die dank Aufzügen dem Gebot der «kurzen Wege» folgten. Das neue Bürgerspital Basel (heute Universitätsspital) der Architektengemeinschaft Hermann Baur, Ernst & Paul Vischer sowie Bräuning, Leu, Dürig stand Modell für die späteren Krankenhäuser der Nachkriegszeit. Der Gebäudekomplex umfasste ein Areal von 28 000 Quadratmetern, von dem ein Drittel überbaut wurde. Den Kern bildete ein achtstöckiges Bettenhochhaus, dem ein dreistöckiger Behandlungsbau vorgelagert war. Die Architekten rechtfertigen die Ausmasse vor allem mit Kosten- und Platzersparnis. Die Zimmer waren nach Süden ausgerichtet, um möglichst viel Sonneneinstrahlung zu erhalten, und gaben die Sicht auf den grosszügigen Park frei. Zwar nahm der Bau bekannte Elemente wie ein abgesondertes Infektionshaus, eine Dachterrasse oder eine Liegehalle auf. Mit dem Hochhaus setzten die Architekten jedoch einen neuen Akzent, der in der Folge bei keinem Spitalbau mehr fehlen durfte und zum Symbol für den Fortschritt in Technik und Medizin avancierte. Die modellhafte Struktur bestehend aus Bettenhochhaus mit Empfang und kleineren Annexbauten sieht man auch beim Zürcher Stadtspital Triemli oder beim Kantonsspital in Baden prototypisch verwirklicht.

Modularisierung und Standardisierung in den 1960ern und 1970ern

Die zunehmende Zentralisierung und Automatisierung in Grosskrankenhäusern korrespondierte mit internationalen Strömungen im Gesundheitsbauwesen, die auf Konferenzen, wie 1957 in Genf, verhandelt wurden. Die Spitäler der 1960er- und 1970er-Jahre waren – in Anlehnung an Le Corbusiers Wohnmaschine – als hochtechnisierte Heilmaschinen konzipiert, welche die «defekten» Menschen aufnehmen und «repariert» wieder entlassen sollten. Auch Corbusier selbst befasste sich mit dem Typ Gesundheitsbau, als er 1965 ein neues Krankenhaus für Venedig entwarf und baute. Das Venice Hospital entsprang seinem Proportionssystem Modulor und sah das Einzelzimmer als massgebende Einheit vor. Die kleinen, fensterlosen Zimmer mit Oblichtern sollten die Patientinnen und Patienten dazu bringen, die Flure zu betreten, die als venezianischen Gassen gedacht waren, durch Plätze und Ausblicke zur Bewegung zu animieren und so den Genesungsprozess zu beschleunigen.

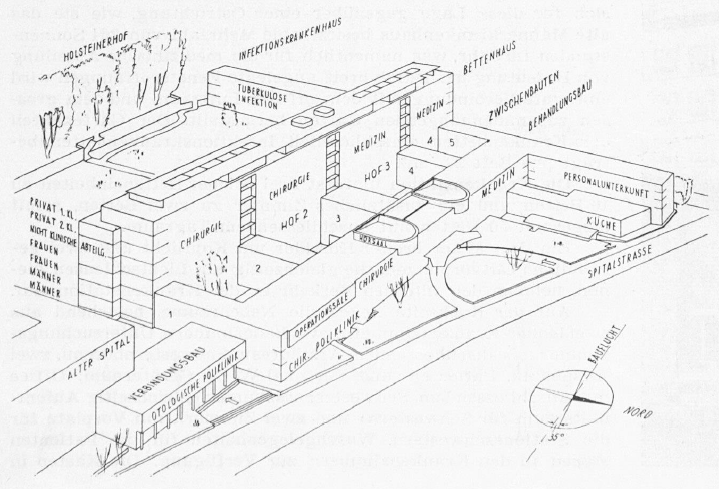

Mit verschiedenen technischen Neuerungen versuchte man die medizinischen Standards in den Spitälern zu erhöhen. Diese reichten von Wandklosetts über Lüftungen bis zu Tiefkühlmöglichkeiten in der Spitalküche. Eine englische Firma entwickelte das «Modular Operating Theatre», eine vorgefertigte, demontierbare Operationseinheit aus Stahlelementen mit automatischen Türen, Vollklimatisierung, eingebauten Kontrolltableaus, Hilfsgeräten und Apparaten, die ausgehend von einem Grundtyp nach einem flexiblen Baukastensystem für verschiedene Spezialisierungen erweitert werden konnte. Eine Flexibilisierung wurde in St. Gallen auch in der Gebäudestruktur angestrebt, als man sich bei einer Projektstudie über das gesamte Areal des Kantonsspitals ein Baukastensystem wünschte, das durchgehend anwendbar sei.

Kritik am modernen Spital

Kritische Stimmen zu den Grosskliniken im internationalen Stil liessen nicht lange auf sich warten. Bereits 1958 prangerte der Zürcher Architekt Ernst Burkhardt die fehlende Qualität der Krankenhäuser an. Diese führte er zum einen darauf zurück, dass es sich häufig nicht um Neu-, sondern um Erweiterungsbauten handelte, wodurch ein architektonischer und städtebaulicher Flickenteppich entstehe. Zum anderen sei die Bauaufgabe so komplex und ressourcenintensiv, dass oft zu wenig Kapazität für die Gestaltung vorhanden sei. Auch die fehlende Einbettung in den Stadtkomplex gab Anlass für Kritik. Burkhardt bezeichnete die «massstabslosen», «starren» und «symmetrischen» Grossanlagen als «unmenschlich», weil der Patient als Einzelner darin unterzugehen drohe.

Gegenbewegung seit den 1990ern

Ab den 1990er-Jahren begann man anstelle der schwerfälligen und kostspieligen Grossstrukturen vermehrt flexiblere und kostengünstigere Einheiten zu bauen. Diese Entwicklung ging einher mit der Forderung nach Effizienz- und Rentabilitätssteigerung im Gesundheitswesen, die zu zunehmender Wettbewerbsorientierung und Privatisierung führten. Aber auch die raschen Fortschritte in den Behandlungsmethoden verlangten immer grössere Flexibilität der Gesundheitsbauten: Denn wegen ihrer langen Planungszeit hinken Spitalbauten dem aktuellen fachlichen Stand stets hinterher.

Gleichzeitig setzte sich die Einsicht durch, dass Gesundheit und Genesung nicht nur vom physischen, sondern auch vom psychischen Wohlbefinden abhängt. Die stärkere Orientierung auf die Bedürfnisse der Menschen wird seit einigen Jahren unter dem Schlagwort «the hospitable hospital» (das gastfreundliche Spital) diskutiert. Patienten werden nicht mehr eingeliefert und repariert wie defekte Autos, sondern gleichen eher Medizinaltouristen, die Angebote und Preise vergleichen. Sie verlangen Hightech-Infrastruktur mit gemütlicher Atmosphäre und Service auf Hotelniveau.

Mit diesen aktuellen Tendenzen Richtung Gastfreundschaft, Ganzheitlichkeit und Integration im städtischen Umfeld nähern sich die Spitäler wieder ihrem mittelalterlichen Ursprung an.

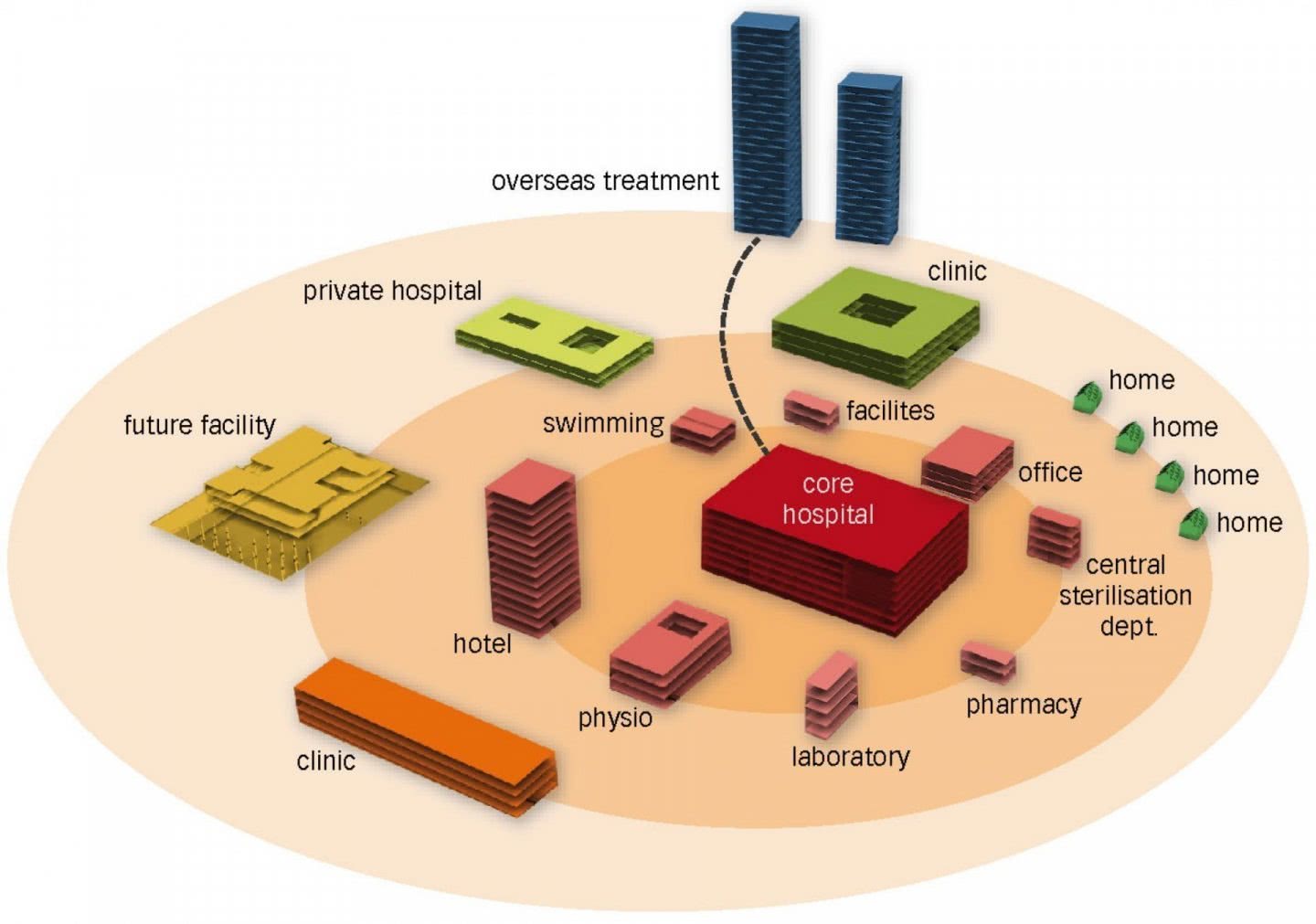

Angesichts des Kostendrucks und der Kundenorientierung entwickeln sich Spitäler zu Gesundheitszentren, die auch Service- und Freizeitangebote wie Ernährungsseminare oder Fitnesskurse anbieten. Die Architektur ist dabei imagebildend und soll gleichzeitig als «healing architecture» den Genesungsprozess fördern.

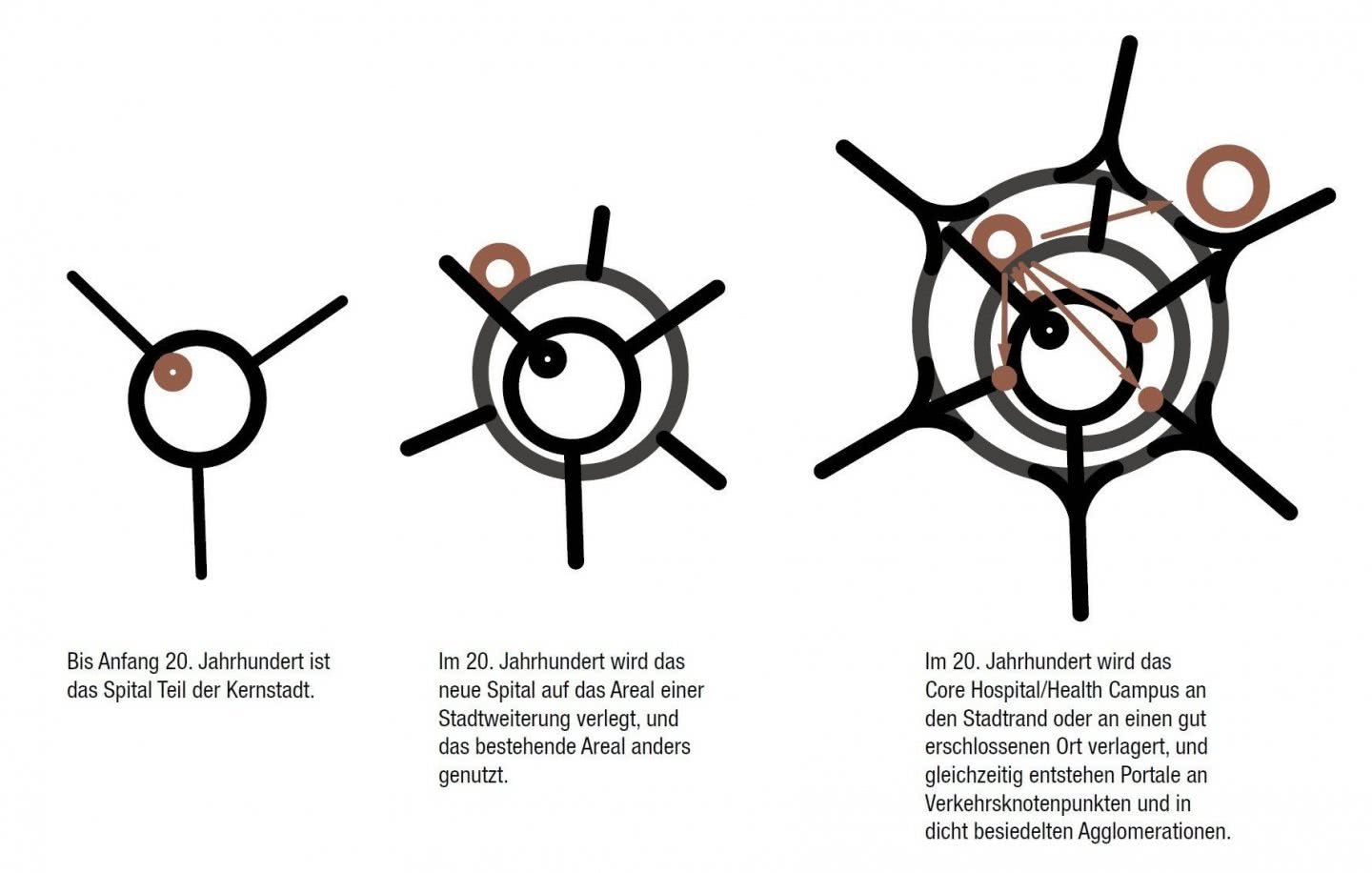

Ein anderer Trend geht dahin, die Gesundheitsbauten besser in die Stadtstruktur zu integrieren. Exemplarisch zeigt dies das schweizerisch-holländische Projekt «Core Hospital», das 2004 als Sieger aus einem Ideenwettbewerb hervorging. Es sieht vor, dass die Spitäler sich primär um die hochtechnische medizinische Versorgung kümmern und die restlichen Dienstleistungen dezentral von externen Anbietern in einem zentralen und gut vernetzten städtischen Umfeld angeboten werden. Mit diesen aktuellen Tendenzen Richtung Gastfreundschaft, Ganzheitlichkeit und Integration im städtischen Umfeld nähern sich die Spitäler wieder ihrem mittelalterlichen Ursprung an.

Bürgerspital Basel (1937–1945).

Bilder: ETH

Modular Operating Theatre (1964). Aufgeschnittenes Modell und Operationssaal.

Bilder: zvg

Konzept «Core Hospital» (2004).

Abbildungen: Itten Brechbühl

Autor

Miguel Garcia ist Historiker lic. phil., mit Nebenfach Ethnologie und Sozialpsychologie sowie Lehrdiplom für Maturitätsschulen. Neben seiner Tätigkeit als Geschichtslehrer arbeitet er an Projekten zur Vermittlung von Geschichte. Seine inhaltlichen Schwerpunkte sind die Geschichte Winterthurs und der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert sowie die Lehrplanthemen des Geschichtsunterrichts und globale Zeitgeschichte mit Fokus auf aktuelle Krisen.

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.